キーワードで探す

「#横尾忠則」

(27件)

-

企画展

横尾忠則 連画の河

様々な手法と様式を駆使し、多岐にわたるテーマの絵画を生み出し続ける破格の画家・横尾忠則(1936-)。1972年のニューヨーク近代美術館での個展開催など、早くから国際的な知名度を得てきた作家ですが、近年ではその息の長い驚異的な創造力が注目を集めています。2023年春、からだの衰えに淡々と応じつつ、テーマも決めずに大きなキャンバスに向かううち、横尾の「連歌」ならぬ「連画」制作が始まりました。和歌の上の句と下の句を複数人で分担して詠みあうのが連歌ですが、横尾は昨日の自作を他人の絵のように眺め、そこから今日の筆が導かれるままに描き、明日の自分=新たな他者に託して、思いもよらぬ世界がひらけるのを楽しんでいました。「連画」は、気づけば川の流れのなかにありました。遠い昔に郷里の川辺で同級生たちと撮った記念写真。そのイメージを起点に、横尾の筆は日々運ばれます。水は横尾の作品の重要なモチーフの一つですが、いま、その絵画世界は悠々とした大河となり、観客の前に現れるのです。さまざまなイメージが現れては消え、誰も見たことがないのになぜか懐かしくもある光景――生も死も等しく飲みこんで、「連画の河」は流れます。150号を中心とする新作油彩画約60点に、関連作品やスケッチ等も加え、88歳の横尾忠則の現在をご紹介します。「絵は、本当にわかりません。絵のほうが僕をどこかに連れていく。僕は、ただ描かされる。そのうち、こんなん出ましたんやけど、となる」―横尾忠則(2023年6月)【 本展のポイント 】1. 誰もがどこかで見たことのあるモチーフ=記念写真、そして川。初めて見る絵なのに、懐かしい横尾忠則が制作の際に好んで拾い上げるのは、多くの人がどこかで見かけているであろうイメージ。アトリエには新聞や雑誌からの切り抜き、あるいはインターネット上に漂っている画像のプリントアウトが散乱しています。本展の起点となったイメージは、1枚の記念写真。1970年に横尾が故郷の西脇(兵庫県)で同級生たちとともに収まるその写真は、篠山紀信が撮影したもので、その後22年を経て出た写真集『横尾忠則 記憶の遠近術』に収録されました。序文は、1970年に自決した三島由紀夫が遺していた横尾論でした。因縁深きこの写真にインスピレーションを得て、横尾は1994年に《記憶の鎮魂歌》(横尾忠則現代美術館蔵)という大作を描いていますが、本展はこの作品から始まります。続く約60点の新作には、篠山の写真や《記憶の鎮魂歌》のイメージをはじめ、広告などに登場するまったく別のグループ写真、そして川や水にまつわる物語や絵画の画像など、複数の素材に由来するイメージが入れ代わり立ち代わり登場します。あらゆる記念写真は死者たちと出会うための窓になってゆくといえますし、川は古くから各地の文化で生者と死者の間にあるものとされてきました。初めて見るのにどこか懐かしく、ときには少し恐ろしい、生と死が等しく輝く作品との遭遇は、遠い記憶を手繰り寄せたくなるような鑑賞体験になるでしょう。2. 昨日の自分はもう他人――「連歌」ならぬ「連画」のゆくえを見守る楽しみ一貫したアイデンティティから解放され、変幻自在な自己と出会い続けたい――横尾忠則が絵画制作をとおして長らく希求してきたことですが、今回それは「連画」という遊びのかたちで試みられています。他者の言葉を引き取りつつ歌を詠み、それをまた別の他者に託すという「連歌」を、絵画によって、しかもひとりだけで、続けることはできるのでしょうか。昨日の自分を、本当に他人のように受けとめられるものでしょうか。展覧会場にならぶ新作群からは、横尾が川の流れに身を任せるように、この問いをゆったりと楽しんだことが伝わってきます。悠々と流れる大河=連画のゆくえを、ほぼ制作されたとおりの順で追いかけ、見守る楽しみを味わえる展覧会です。3. 鮮やかな色、震える筆触、変転するかたち。王道の「絵画」に向きあう快感を味わえる長きにわたり、イメージの魔術師のような創造性を誇ってきた横尾忠則。古今東西の多様なイメージが見事な構成でコラージュされるところに作品の大きな魅力がありますが、それを一貫して支えているのは自らの眼と手、つまり肉体をもって描くというシンプルこのうえない行為です。そしてその行為を、気が遠くなるほどたくさん反復すること。視力、聴力、腕力に脚力と、身体のさまざまな能力が衰えるなかでも、横尾の反復は88歳の現在も淡々と続いています。その日その時の肉体からしか生まれてこない色、筆触、かたちが、150号(約182×227㎝)を中心とする大きな画面に躍り、流れ、変化してゆきます。王道をゆく「絵画」ならではの快感を、全身で味わえる展覧会です。

-

企画展(終了)

美術家たちの沿線物語 小田急線篇

世田谷を走る私鉄と、沿線ゆかりの美術家たちをとおして、“世田谷の美術”を新たな視点で紐解く、〈美術家たちの沿線物語〉シリーズ。「田園都市線・世田谷線篇」(2020年度)、「大井町線・目黒線・東横線篇」(2022年度)につづき、本年度、同時開催となる「京王線・井の頭線篇」とあわせていよいよ完結篇となる「小田急線篇」の本展では、1927(昭和2)年に新宿~小田原間で開通した小田急小田原線を取り上げます。世田谷を大きく東西に横切る小田急沿線には、演劇の街・下北沢や、小田原線開業に先立ち開発され、まもなく100年の歴史を迎える成城など、さまざまな街の表情があります。この沿線にもまた、多数の美術家たちが住み、独特の文化的土壌を育んできました。本展では、白と黒の会(経堂~豪徳寺界隈)や、砧人会(成城界隈)といった分野を越えた美術家たちの集いをはじめ、画家の髙山辰雄や横尾忠則、写真家の荒木経惟など、多彩な作家たちをご紹介します。沿線で織りなされた、美術家たちの創作と交流の足跡。さまざまな物語をお楽しみください。【展覧会の見どころ】1.私鉄沿線史×アート。世田谷の美術をあらためて紐解きます。〈美術家たちの沿線物語〉は、2020年度からスタートした、新たな切り口で世田谷の美術を紐解くシリーズ企画です。都心西郊に広がる街、世田谷を走る私鉄3社8路線。(※)本展では、世田谷の中央部を大きく東西に横切り、在住作家数ももっとも多い地域となる小田急沿線を取り上げます。出品作家数は50組以上を予定し、シリーズ過去最多のボリュームでご紹介します。※東急田園都市線、東急世田谷線、東急大井町線、東急目黒線、東急東横線、京王京王線、京王井の頭線、小田急小田原線の3社8路線。2.特製タトウ入りセットで、シリーズ全4回分の小冊子を無料配布。〈美術家たちの沿線物語〉シリーズ第4弾完結篇となる本展「小田急線篇」とあわせて、別フロアの2階展示室では、同時開催となる第3弾「京王線・井の頭線篇」もあわせてご覧いただけます。また、会場では、展示の章解説や作家マップなどを掲載した小冊子(A5判16頁)を無料配布。さらに、シリーズ完結にあたり、過去に開催した「田園都市線・世田谷線篇」、「大井町線・目黒線・東横線篇」と、「京王線・井の頭線篇」、「小田急線篇」をあわせた特製タトウ入り全4冊フルセットでお渡しします。(数量がなくなり次第配布は終了します)3.「街歩きでめぐる成城100年」など、関連イベントを多数開催予定!まもなく100年の歴史を迎えようとしている成城の街をめぐる見学会(協力:成城学園教育研究所)をはじめ、トークイベントも多数開催予定です。さまざまなテーマで多角的に世田谷沿線にせまります。イベントの詳細は、当館ウェブサイト等でお知らせします。

-

企画展(終了)

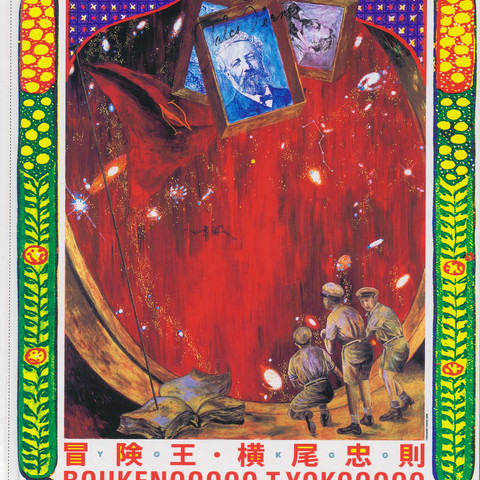

冒険王・横尾忠則 初公開!60年代未公開作品から最新絵画まで

「ターザン映画」や「少年探偵団」、「アングラ演劇」や『平凡パンチ』を愛するすべての世代に贈る、横尾忠則の冒険絵巻! 「冒険王」。アート界を走り続ける横尾忠則(1936年〜)に、これ以上ふさわしい称号はないだろう。1960〜70年代の鮮烈なグラフィック・デザイン、1980年代の“画家宣言”、昨今は“隠居宣言”のかたわら小説家デビューと、話題多きこの作家については今まで無数の展覧会が開かれてきた。だが意外にも、彼の「冒険」に正面から切り込んだものはない。<冒険王・横尾忠則>は、初公開の60年代グラフィック原画から、冒険的物語がテーマの最新作まで、およそ700点が全館に展開する“血沸き肉躍る”一大絵巻なのである。 展覧会の構成も、冒険物語仕立てだ。事件を予感させる<Y字路>シリーズの近作に始まり、江戸川乱歩の「少年探偵団」、ジュール・ヴェルヌの『海底二万里』、「ターザン映画」などから生まれた作品が次々に登場する。都会の屋敷の地下室、洞窟、海底、密林は「僕の中ではすべてつながっている」と作家は言う。めくるめく「冒険」イメージの連鎖を楽しめる展開だ。と同時に、芸術の根源が宿る場としての“子ども”の世界も、ここで感得できるだろう。 横尾忠則の「冒険」を語るのであれば、イメージを創造する“方法論上の冒険”は外せない。その意味での最大の見どころは、1960〜70年代の貴重なグラフィック原画だ。作家から預かった1300点におよぶ資料の調査を行い、約500点を精選。その大半が初公開である。『平凡パンチ』や『話の特集』を飾った数々のイラスト、寺山修司や唐十郎、土方巽のアングラ演劇・舞踏のポスター、それらの原画や印刷指定紙からは、若き横尾忠則の大胆不敵でいて驚くほど緻密な仕事ぶりを堪能できる。 横尾忠則の注目作・代表作を一望する「夢」・「コラージュ」などのコーナーを経て、作家が「人口庭園」ともよぶ最新作、極彩色の<Y字路温泉>が最後を飾る。毒々しく懐かしい、なのに全く未知の、眩暈がするようなシリーズだ。アート界の「冒険王」、横尾忠則はどこまで行くのか? そのゆくえを、本展でじっくり占っていただきたい。

-

ミュージアム コレクション(終了)

ミュージアム コレクション特別篇 グローバル化時代の現代美術 ―“セタビ”のコレクションで楽しむ世界旅行

本展は「ミュージアム コレクション特別篇」として、「グローバル化時代」をキーワードに、普段はあまり目にすることの少ない大型作品を中心に収蔵品を見つめなおした展覧会です。自国を離れて異国でも創作を展開したロバート・ラウシェンバーグ やデイヴィッド・ナッシュ 、ジャン=ミシェル・バスキア など、ワールド・ワイドに活躍する作家たちの作品をご紹介いたします。この展覧会は、2020年夏の東京オリンピック/パラリンピックに併せて企画されましたが、新型コロナウイルスの感染拡大で順延となったもので、もともと当館のコレクションを紹介する目的でした。「グローバル化時代」をキーワードにしたのは、国際的なイベントの開催時にふさわしい展示を意図したからですが、80年代半ばに開館した当館のコレクションとしては、ふだんあまり目にすることの少ない海外および日本の現代美術の作家たちの大型作品にしぼった展示となりました。副題に謳ったように「コレクションで楽しむ世界旅行」という形容は、いささか大袈裟ですが、しかし、それぐらいの興味深い展示内容となっているのではないでしょうか。「グローバル化時代」となって、世界の現代美術の作家たちは、斬新な発想と冒険心に充ちた活動を地球規模で繰り広げました。そうしたなかに、もちろん国際的な評価を獲得した日本の作家たちも含まれています。その意味で日本および世界の現代美術のさまざまな潮流を見て取ることも可能です。そしてまた、この展覧会を介して創造的な文化・芸術を支える根本的な社会の仕組みが、本来、どうあるべきなのかを考えるきっかけにしてほしいと願っています。 (酒井忠康・世田谷美術館館長)

-

イベント

「横尾忠則 連画の河」展 関連企画 即興ライヴ「Terry Riley & SARA - Musica Geometrica Sagrada -」

互いに深くリスペクトしあう横尾忠則と、作曲家・音楽家のテリー・ライリー。2020年以降、日本を拠点に活動するライリーは、アトリエを訪れて横尾と語らい、また香川県豊島の豊島横尾館、神戸の横尾忠則現代美術館では即興演奏を試みるなど、二人のアーティストの世界はエキサイティングな交差を重ねています。横尾作品とライリーの音のコラボは、東京では今回が初めて。閉館後の「連画の河」展会場で、一期一会の時空が開かれます。【出演者プロフィール】 テリー・ライリー/Terry Riley1935年6月24日、カリフォルニア生まれの89歳。「In C」(1964年)によって「ミニマル・ミュージックの創始者」として世界的に認知されているが、その本質は「サイケデリック」であるといえる。「You’re No Good」(1967年)には、今日のループ/サンプリング的発想の原点となる大胆なカットアップがみられ、アルバム「A Rainbow in Curved Air」(1969年)は、ザ・フーの代表曲「Baba O’Riley」をインスパイアしたことなどで知られる名盤となった。1960年代、日の入りから日の出まで開催した「All-Night Concert」はレイヴ・パーティーの原型。また、北インド音楽の巨匠パンディット・プラン・ナートの弟子として、1970年代初頭から20余年にわたり世界中に同行した。横尾忠則、久石譲、ジム・ジャームッシュ等、テリー・ライリーへの深いリスペクトを表明している表現者は数多い。2020年より山梨県在住。鎌倉で月1回、ラーガ教室も行っている。テリー・ライリー ウェブサイトはこちらテリー・ライリー Xアカウントはこちら

-

イベント

「横尾忠則 連画の河」展 関連企画 ピアノコンサート「Yokoo×Mishima×Glass」

2025年は、横尾忠則と親交のあった三島由紀夫の生誕100年の節目でもあります。横尾も出演した映画『Mishima: A Life in Four Chapters』(日本未公開)のために、作曲家フィリップ・グラスが創造した楽曲を、日本初演となるピアノ・ソロ完全版で滑川真希がお届けします。加えて、同じくグラスが楽曲を手掛け、横尾が日本版ポスターをデザインした映画『ナコイカッツィ』からも1曲、日本初演となるピアノ・ソロをお楽しみいただきます。【出演者プロフィール】 滑川 真希/Namekawa Makiフィリップ・グラスのピアノ曲解釈の第一人者として頭角を現し、グラスの「ピアノエチュード20曲全集」や「Mishima」、指揮者・ピアニストのデニス・ラッセル・デイヴィスとのピアノデュオで共演した「2台のピアノのための4つの楽章」、またピアノデュオのラベック姉妹と共演した「4台のピアノのための2つの楽章」、そして2019年にグラスが彼女のために作曲した「ピアノソナタ」等、グラスの数々のピアノ作品を世界初演している。2013年発売のCDアルバム「Philip Glass The Complete 20 Piano Etudes」はiTunesクラシック部門にてチャート1位を記録、イギリスBBCミュージック誌より最高点を授与された。2017年には久石譲と共演、2022年には久石が彼女のために作曲したピアノソロ曲「トッカータ」をパリの「Joe Hisaishi Week」にて世界初演した。ニューヨーク・カーネギーホール、ウィーン楽友協会、フィルハーモニー・デ・パリをはじめ世界各国の主要なコンサートホールや世界音楽祭にて定期的に演奏しており、伝統的なレパートリーと現代の作曲家の作品を組み合わせた想像力豊かなプログラムとそのパフォーマンスにおいて話題を呼んでいる。滑川真希ウェブサイトはこちら

-

イベント

「横尾忠則 連画の河」 関連企画 講演会「横尾忠則、連画の魅力」

-

イベント

100円ワークショップ

2004年から企画展開催期間中の毎週土曜日に開催してきた名物イベント「100円ワークショップ」。小さいお子様から大人の方まで、どなたでもその場で気軽にご参加いただけ、その時に開催中の展覧会に関連した満足度の高い創作体験ができる人気講座です。企画・運営:世田谷美術館鑑賞リーダー(美術館ボランティア)●100円ワークショップについて 詳しくはこちらをご覧ください

-

イベント(終了)

「美術家たちの沿線物語 小田急線篇」展関連レクチャー 「“松原のアトリエ”に集ったアーティストたち――京王・井の頭沿線の思い出」

-

イベント(終了)

「美術家たちの沿線物語 小田急線篇」展関連レクチャー 「世田谷の作曲家たち」

-

イベント(終了)

「美術家たちの沿線物語 小田急線篇」展関連レクチャー 「彫刻への案内(チチェローネ)――柳原義達さんのことなど」〔友の会共催事業〕

-

イベント(終了)

「美術家たちの沿線物語 小田急線篇」展関連レクチャー 「担当学芸員による展覧会解説」〔友の会共催事業〕

-

イベント(終了)

「美術家たちの沿線物語 小田急線篇」展関連レクチャー 「私鉄の街・世田谷の歴史――JRはなぜないか」

-

イベント(終了)

「美術家たちの沿線物語 小田急線篇」展関連イベント 「街歩きでめぐる成城100年」

-

イベント(終了)

100円ワークショップ 「沿線土産」

2004年から企画展開催期間中の毎週土曜日に開催してきた名物イベント「100円ワークショップ」。小さいお子様から大人の方まで、どなたでもその場で気軽にご参加いただけ、その時に開催中の展覧会に関連した満足度の高い創作体験ができる人気講座です。今回は、小田急線沿線の駅にちなんだおみやげ作りをおこないます。①祖師ヶ谷大蔵駅~世田谷美術館おえかきカンバッチ100円ワークショップの定番!自分の絵で作るカンバッチ。まねきねこカンバッチもあります。②豪徳寺駅~まねきねこ絵付け(2月17日、24日、3月2日限定)陶器の猫に絵付けをします。手作り品のため、数に限りがあります(1日50個)。③箱根湯本駅~寄木細工風アクセサリー(3月9日、16日、23日、4月6日限定)木目シートを貼り合わせて寄木細工を作り、ブローチまたはキーホルダーにします。企画・運営:世田谷美術館鑑賞リーダー(美術館ボランティア)●100円ワークショップについて 詳しくはこちらをご覧ください

-

イベント(終了)

冒険王との対話 横尾忠則×糸井重里

冒険王・横尾忠則展のクロージング・イベント、急遽決定!横尾忠則氏と糸井重里氏による、最終日の朝イチ対談。血沸き肉躍る60分!

-

イベント(終了)

冒険王へのオマージュ AYUO(ギター、ブズーキ、ヴォーカル)

ユニークな新進アーティストが横尾忠則に捧げる、冒険心にみちたパフォーマンス。

-

イベント(終了)

冒険王との対話 横尾忠則×中条省平(学習院大学教授)

-

イベント(終了)

冒険王へのオマージュ KENTARO!!(コンテンポラリーダンス)

ユニークな新進アーティストが横尾忠則に捧げる、冒険心にみちたパフォーマンス。

-

イベント(終了)

冒険王との対話 横尾忠則×荒俣宏(作家)

-

イベント(終了)

冒険王へのオマージュ 中ムラサトコ&チェリータイフーン(足踏みオルガン+ヴォイス&バーレスクダンス)

ユニークな新進アーティストが横尾忠則に捧げる、冒険心にみちたパフォーマンス。

-

イベント(終了)

冒険王との対話 横尾忠則×酒井忠康(当館館長)

-

イベント(終了)

冒険王・横尾忠則オープニング・イヴェント パスカルズより、冒険王へ

“永遠の少年”横尾忠則の作品に響きあう音世界をつくる「パスカルズ」の野外ライヴ。

-

刊行物

『冒険王・横尾忠則』

目次「食べたり、感電したりできる絵のこと、そして「冒険の思想」についても、すこしだけ。」荒俣宏「視覚の鏡―Y氏への手紙」酒井忠康図版第1章 予感/選択「コラム Y字路の姿かたち」山崎均第2章 旅のはじまり「コラム 夢とうつつの星の下―横尾忠則の子どもたち」塚田美紀第3章 少年は冒険を好む「コラム 〈絵物語〉に胸躍らせたもの同士として」根本圭助「コラム 世界に開かれた窓―エッツェル版〈驚異の旅〉の挿絵をめぐって」石橋正孝第4章 冒険の時代 横尾忠則1960~70年代の仕事「コラム いろいろ思い出すね」和田誠「コラム 横尾忠則と演劇ポスターの熱い時代」扇田昭彦「コラム 極私的60年代回想―横尾忠則の一受容者として」越智裕二郎第5章 創造の冒険 夢・コラージュ・反復・ルソー・名画第6章 戦士の休息「コラム 横尾忠則と動物」岡本弘毅第7章 冒険は終わらない「コラム 横尾少年を魅了した二つの小説」堀江あき子「コラム バローズのターザン、映画のターザン、横尾のターザン」出原均横尾忠則「冒険」をめぐるロング・インタビュー作品リスト奥付編集:高橋直裕、塚田美紀(世田谷美術館学芸員)、岡本弘毅、出原均(兵庫県立美術館学芸員)翻訳:クリストファー・スティヴンズデザイン:工藤強勝、渡辺和音(デザイン実験室)印刷・製本:凸版印刷株式会社制作・発行:株式会社国書刊行会担当:清水範之、永島成郎

-

ブログ

心にも、お財布にもやさしい、充実のセタビ・コレクション

ミュージアム コレクションⅡは、全館使って当館の収蔵品を、<その1>と<その2>の全く異なる二つの切り口からご紹介しています。一般200円の観覧料で、この2つの展覧会両方をご覧いただけます。しかも、土、日、祝・休日は、小・中学生は無料でご観覧いただけます!まず、<その1>は2階展示室で開催している「吹田文明と版画集『東京百景』」です。社団法人日本版画協会(現・一般社団法人日本版画協会)が刊行した100名の作家による100点の東京をテーマにした版画作品を、前期・後期に分けてご紹介しています。併せて、この版画集の企画に関わり、当館に同版画集を寄贈くださった吹田文明氏の近作や、別コーナーにて、昭和初期の東京の風景を回顧して1945年に刊行された版画集『東京回顧圖會(とうきょうかいこずえ)』の恩地孝四郎や、川上澄生などの版画を展示しています。吹田文明と版画集『東京百景』会場風景吹田文明と版画集『東京百景」会場風景 そして、1階展示室では、<その2>として「再読‼ 5つの物語 美術が語る夢と現実」を開催しています。こちらの展覧会は、当館で2016年に開催した「コレクションの5つの物語」を再構成したものです。フランスの素朴派の画家や、柚木沙弥郎、ジャン=ミシェル・バスキアなど様々な作家の作品が並びます。「再読!! 5つの物語」会場風景「再読!! 5つの物語」会場風景当館のコレクションをたっぷりとお楽しみいただけるまたとない機会です。1階 扇形展示室1階の扇形展示室は、窓ごしの公園の風景をご覧いただけます。こちらは撮影可能です。晩夏から秋へと移ろいゆく季節の変化をゆっくりと味わってみてはいかがでしょうか。

-

ブログ

セタビ Podcasting Vol.11(横尾忠則氏「冒険王・横尾忠則」展に関連した音声コンテンツ)

「かたる冒険王」ゲスト:横尾忠則氏(画家)ナビゲータ:石崎尚(当館学芸員)「冒険王・横尾忠則」展に際して、出品作や制作の背景などを、横尾さんご自身に伺いました。※セタビPodcastingについて

-

新着情報

開館記念日の3月30日、企画展とミュージアム コレクション展を無料でご覧いただけます

3月30日(土)は、世田谷美術館の開館記念日です。現在「美術家たちの沿線物語」と題して当館1階で開催中の企画展(小田急線篇)および2階のミュージアムコレクション展(京王線・井の頭線篇)の両展覧会を、この日に限り無料でご覧いただけます。是非この機会に足をお運びください。なお、当日はさくら祭も開催しております。併せてお楽しみください。皆様のご来館をお待ちしています。 ※世田谷美術館分館(向井潤吉アトリエ館、清川泰次記念ギャラリー、宮本三郎記念美術館)は展示替えのため休館しております。